«Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели», «Когда на смерть идут,- поют…», «Мы не от старости умрём…». Эти стихи каждый из нас слышал по многу раз, а некоторые даже учили их в школе. Но мало кто знает, что автор этих строк, поэт и фронтовик Семен Гудзенко, освобождал Козельск в декабре-январе 1941 года. Более того, козельская земля пропитана кровью поэта – в боях под древним городом он был ранен и лечился в Березичском госпитале. Не ошибемся, если скажем, что именно с этого момента храбрый воин (а служил он, если переводить на современные реалии, в спецназе) начинает свой путь в подлинную литературу. К слову, в Козельске создано одно из самых великих произведений Гудзенко «Был мороз. Не измеришь по Цельсию» (полный текст читаем в дневниках, опубликованных ниже. Удивительно, что эти стихи не задают учить наизусть каждому козельскому школьнику, как и фрагмент дневника поэта от 2 января 1942 года, а надо бы задавать, надо бы! Лучшие образы военного Козельска – в этих дневниковых и поэтических строках Гудзенко.) Так наш город стал важным, даже знаковым, местом в судьбе еще одного знаменитого писателя.

Я был пехотой в поле чистом,

в грязи окопной и в огне.

Я стал армейским журналистом

в последний год на той войне.

Но если снова воевать…

Таков уже закон:

пускай меня пошлют опять

в стрелковый батальон.

Быть под началом у старшин

хотя бы треть пути,

потом могу я с тех вершин

в поэзию сойти.

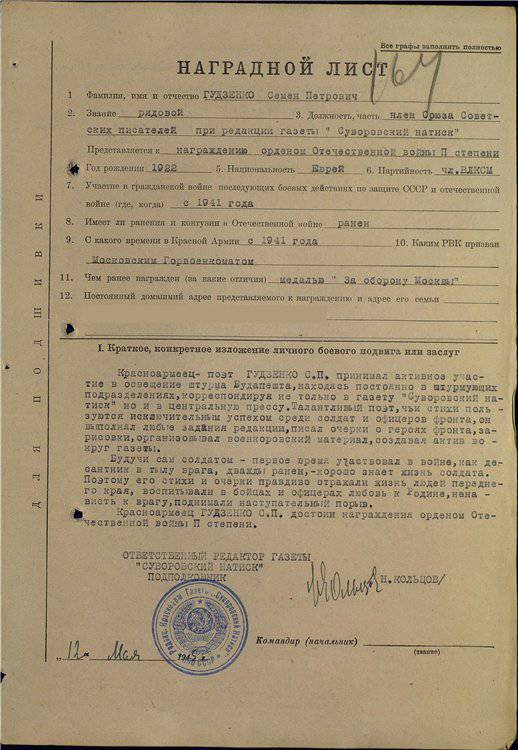

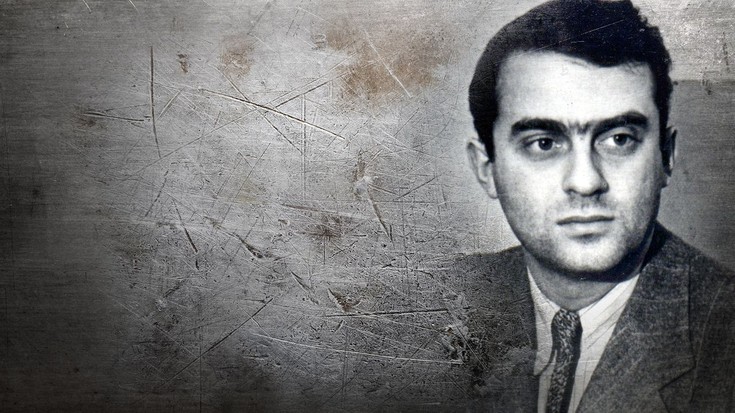

Из биографии Семена Гудзенко:

родился в Киеве 5 марте 1922 года. Мама Ольга Исаевна – учительница, отец Петр Константинович – инженер. Стихи писал с пяти лет.

После школы уехал в Москву, где поступил в Институт истории, философии и литературы (знаменитый ИФЛИ). Загорелый, зеленоглазый, в коричневом пиджаке и парусиновых брюках – таким Гудзенко пришел на стадион “Динамо”, где в первые недели войны формировалась Отдельная мотострелковая бригада особого назначения – спецназ 1941 года. Из множества добровольцев отбирали самых крепких, сообразительных, с хорошим знанием немецкого. Два-три месяца ускоренной подготовки, и отряды омсбоновцев уходили в тыл врага.

Командир вспоминал потом о Гудзенко: “Семен был первым номером ручного пулемета и командиром отделения. Гудзенко многим спас жизнь, не раз выручал своих товарищей…”

После тяжелого ранения, полученного 2 февраля 1942 года, врачи не допустили больше Гудзенко до строевой службы. Его прикомандировали к редакции бригадной газеты “Победа за нами”. В конце войны он так писал в своей автобиографии: “Год солдат, восемь месяцев в газете, полгода в Сталинграде в редакции… Снова фронт – Трансильвания, Венгрия, Словакия. Что впереди? Трудно, но я должен довоевать…”

Он довоевал, но умер вскоре после войны, в 1953 году. Ему было тридцать лет.

«Козельск» с разрешения «Российской газеты» публикует фронтовые письма Семена Гудзенко.

Пояснение: письма маме Гудзенко подписывал именем Сарик. От рождения он был Сарио. Имя Семен поэт взял в 1943 году по совету литературных наставников – как более мужественное. Письма хранятся в Государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ. Ф. 2207. Оп. 1. Ед. хр. 107).

27/II-42 г.

Дорогая мамочка!

Телеграммы сегодня получил. Я жив, здоров. Все у меня в полном порядке. Ранен я был в живот. Касательное ранение только мягких тканей. Рана небольшая 1х5. Мамочка, ты, конечно, сама понимаешь, что я сейчас не могу быть переведен к тебе в госпиталь. Во-первых, я уже выздоравливаю, во-вторых, может быть, к вам в госпиталь идут раненые совсем с другого участка и т.д. Мамочка, ты меня поймешь, если я и не буду описывать тебе всех и всяких подробностей. Настроение хорошее и бодрое. Сейчас много читаю. Хоть на 1/100 наверстываю упущенное. Мамочка, жду твоего письма. Если оно меня здесь не застанет, оставляю адрес куда его переслать: ст. Шилово Рязанской обл., п/я 5, корп. 1.

Целую крепко-крепко.

Сарик.

1/V-42 г.

Дорогая мама!

Письмо твое получил. Признаюсь, я очень беспокоился о твоем благополучии. Если бы еще один день без вестей, телеграфировал бы в Петровск. Мамочка, я жив и абсолютно здоров. Нахожусь по-прежнему в своей части, в Особых войсках НКВД. Нахожусь среди своих товарищей, среди которых много студентов ИФЛИ. Многих друзей нет уже. Они или погибли, или в командировках… Мамочка, еще раз пишу: обо мне не волнуйся. Рана совсем зажила. Внутренности совершенно не задеты. Чувствую себя крепким и здоровым. Сталин сегодня приказал в 1942 г. окончательно разгромить стервецов. Выполним.

Привет родным.

Целую тебя крепко-крепко!

Сарик.

21/Х-43 г.

Родная мамочка! У меня все по-старому, но вот от тебя снова нет писем… Пока я еще в Сталинграде. Мамочка, скоро, скоро мы будем вместе. Пиши мне.

Целую.

Сарик.

Из воспоминаний Ольги Исаевны Гудзенко (матери поэта)

…Ему очень трудно было переключиться на спокойную работу в мирных условиях, трудно было засесть за учебу, хотя он уже подал документы и был зачислен в Литературный институт имени Горького. Тяжелый, страшный, фронтовой путь. Потери товарищей, друзей, потеря родного брата на Смоленском фронте и пяти двоюродных братьев-ровесников. Единственный выход – быть на людях, делиться с ними своими думами, рассказывать о войне, о своем поколении. Лето 1951 года Семен, его жена Лариса, совсем маленькая дочь и я прожили на даче. Я разделяла с ними их большое счастье. Жили радостно. Огорчало только то, что Семен очень много работал. Сколько я ни просила, не помогало, и просьбы Ларисы не помогали. Он жил в стихах, спешил их закончить. В конце сентября у него начались головные боли. Мы вернулись домой в Москву. После первой, очень серьезной, операции поправился. Написал прекрасные стихи. Опять головные боли, вторая операция. Поправлялся медленно, был лежачим больным, писал стихи во время передышек между сильными болями. Последние стихи написал в ноябре-декабре 1952 года. Он был хорошим сыном, другим он не мог быть. Даже с фронта он старался писать по возможности чаще. Всем, всем щедро наградила природа Семена: добрым сердцем, умением любить людей, энергией, работоспособностью, хорошей внешностью и талантом – блеснул, как молния, и погас.

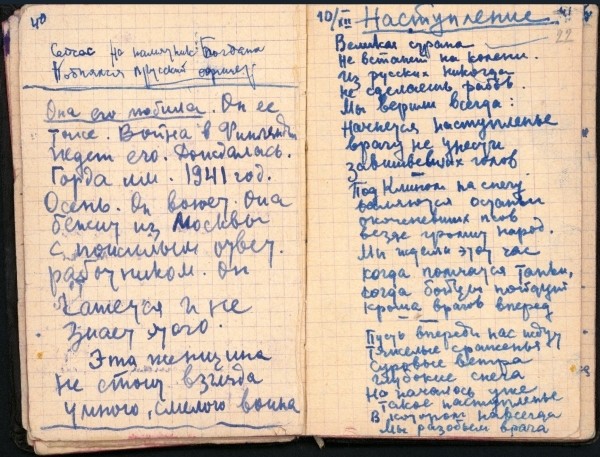

Фронтовые дневники Семена Гудзенко:

Ноябрь 1941.

Это было первое крещение. Первые убитые, первые раненые, первые брошенные каски, кони без седоков, патроны в канавах у шоссе. Бойцы, вышедшие из окружения, пикирующие гады, автоматная стрельба.

Погиб Игношин. На шоссе у Ямуги. Погиб конник, осколки разбили рот. Выпал синий язык.

10 декабря 1941.

Пришло письмо от Нины. Пишет Юре, а мне только привет. И сейчас такая же, чтоб я не зазнавался, а сама плакала, когда я уходил. Гордая до смешного. Письмо носилось в кармане, адрес стерся, и тогда захотелось написать.

Была ранена в руку. Опять на фронте. Избалованная истеричка. Красивая девушка. Молодчина.

Декабрь 1941

Снег, снег, леса и бездорожье. Горят деревни.

Одоево. Зашли с Паперником в дом. Жена арестованного. Ему немцы “повязку” надели и он работал в управе. Это чтоб с голода не помереть… Сволочь. Городской голова — адвокат, сбежал с немцами.

Был бой под Кишеевкой. Лазарь бил из снайперской. Здорово! Метко. Ворвались в деревню. Потом отошли. Когда подползали — деревня кашляла. Гансам не по легким наши морозы. Простужаются, гады.

Подпускают идущих по пояс в снегу на 50-60м. Зажигают крайние дома. Видно как днём. И бьют из пулеметов, минометов и автоматов. Так они бьют везде.

Бой под Хлуднево.

Пошли опять превый и второй взводы. Бой был сильный. Ворвались в село. Сапер Кругляков противотанковой гранатой уложил около 12 немцев в одном доме. Крепко дрался сам Лазнюк в деревне. Лазарь говорит, что он крикнул: “Я умер честным человеком”. Какой парень. Воля, воля! Егорцев ему кричал: “Не смей!”. Утром вернулось 6 человек, это из 33-х.

Испуганная хозяйка. Немцы прошли. Заходим. Обогрелись, поели супец. Немцы здесь все отобрали. В скатертях прорезали дыры для голов, надели детские белые трусики. Маскируются. Найдём!

Идем в Рядлово. Я выбиваюсь из сил. Лыжи доконали. Отдыхаю.

2-го утром в Поляне. Иду в школу. Лежат трупы Красобаева и Смирнова. Не узнать. Пули свистят, мины рвутся. Гады простреливают пять километров пути к школе. Пробежали… Пули рвутся в школе.

Бьёт наш “максим”. Стреляю по большаку. Немцы уходят на Маклаки. Пули свистят рядом.

Шел строй. Немел. Все тише, тише.

Лежали посреди села

У школы с обгорелой крышей

Полусожженные тела.

И трудно было в этих трупах

Узнать друзей-однополчан…

2 января 1942.

Ранен в живот. На минуту теряю сознание. Упал. Больше всего боялся раны в живот. Пусть бы в руку, ногу, плечо. Ходить не могу. Бабарыка перевязал. Рана — аж нутро видно. Везут на санях. Потом довезли до Козельска. Там валялся в соломе и вшах.

Живу в квартире нач. госпиталя. Врачи типичные. Культурные, в ремнях и смешные, когда говорят уставным языком.

Когда лежишь на больничной койке, с удовольствием читаешь веселую мудрость О.Генри, Зощенко, “Кондуит и Швамбранию”, бравого солдата Швейка.

А в какой же стадии хочется читать Пастернака? Нет таковой.

А где же люди, искренне молившиеся на него, у которых кровь была пастерначья? Уехали в тыл. Война сделала их ещё слабее.

Мы не любили Лебедева-Кумача, его ходульные “О великой стране”. Мы были и остались правыми.

Мы стояли на перекрестке дорог. Со всех сторон хлестали ветра. Москва была очень далеко.

Железнодорожные рельсы засыпаны снегом. Поезда не ходят с лета. Люди отвыкли уже от гула. Тишина здесь, кажется, усилена этими рельсами.

Был мороз. Не измеришь по Цельсию.

Плюнь — замерзнет. Такой мороз.

Было поле с безмолвными рельсами,

позабывшими стук колес.

Были стрелки совсем незрячие —

ни зеленых, ни красных огней.

Были щи ледяные.

Горячие были схватки

за пять этих дней.

Пусть кому-нибудь кажется мелочью,

но товарищ мой до сих пор

помнит только узоры беличьи

и в березе забытый топор.

Вот и мне: не деревни сгоревшие,

не поход по чужим следам,

а запомнились онемевшие

рельсы.

Кажется, навсегда…

4 марта 1942.

Вчера вышел из дома. Пахнет весной. Не заметил её начала.

Завтра мне 20 лет. А что?

Прожили двадцать лет.

Но за год войны

мы видели кровь

и видели смерть —

просто,

как видят сны.

Я все это в памяти сберегу:

и первую смерть на войне,

и первую ночь,

когда на снегу

мы спали спина к спине.

Я сына

верно дружить научу, —

и пусть

не придется ему воевать,

он будет с другом

плечо к плечу,

как мы,

по земле шагать.

Он будет знать:

последний сухарь

делится на двоих.

…Московская осень,

смоленский январь.

Нет многих уже в живых.

Ветром походов,

ветром весны

снова апрель налился.

Стали на время

большой войны

мужественней сердца,

руки крепче,

весомей слова.

И многое стало ясней.

…А ты

по-прежнему не права —

я все-таки стал нежней…

У каждого поэта есть провинция.

Она ему ошибки и грехи,

все мелкие обиды и провинности

прощает за правдивые стихи.

И у меня есть тоже неизменная,

на карту не внесенная, одна,

суровая моя и откровенная,

далекая провинция — Война…

3 апреля 1942.

Были в МГУ. Здесь уже нет ничего студенческого. Большинство этих людей не хотят работать, не хотят воевать, не хотят учиться. Они хотят выжить. Выпить. Это единственное, что их волнует. Они не знают войны.

Правда, есть много честных девушек.

Они учатся, работают в госпиталях, грустят о ребятах, ушедших на фронт. Но их ЗДЕСЬ не очень много.

До войны мне нравились люди из “Хулио Хуренито”, “Кола Брюньона”, “Гаргантюа и Пантагрюэля”, “Похождений Швейка” — это здоровые, веселые, честные люди.

Тогда мне нравились люди из книг, а за девять месяцев я увидел живых собратьев — этих классических, честных, здоровых весельчаков. Они, конечно, созвучны эпохе.

Студент-искусствовед. Два дня метель. В воскресенье необходимо было чистить аэродром. Искусствовед заявил: “Работать не буду, у меня воспаление почечной лоханки”.

А с этого аэродрома поднимались ястребки, защищавшие его теплую комнату с репродукциями Левитана.

Это уже подлец.

Война — это пробный КАМЕНЬ всех свойств и качеств человека. Война — это КАМЕНЬ преткновения, о который спотыкаются слабые. Война — это КАМЕНЬ, на котором можно править привычки и волю людей. Много переродившихся людей, ставших героями.

Лебедев-Кумач. “Широка страна”, 1941. “За нее мы кровь прольем с охотой”. Какая суконная, мертвая строка о крови свободных, гордых людей. Так писать — лучше промолчать.

Здесь, под Москвой, живут испанские солдаты. Они мстят под Волоколамском за своего Лорку, за Мадрид. Смелые, веселые люди. Черные глаза, черные вьющиеся волосы, до блеска начищенные сапоги.

Далеко Мадрид. Весенняя русская ночь. Из окон несется звук гитар и пение непонятной, но родной песни.

28 апреля.

Были в ИФЛИ и в ГИТИСе. Серьезные книжники-ифлийцы дрыгают ногами на сцене и поют неаполитанские песенки. Лиц нельзя разобрать. Вся эта масса копошилась в зале, но прямо в глаза не смотрят, лица прячут. Войны не понимают. Это, конечно, не о всех, но таких много.

12 мая 1942.

Они все боялись фронта. И поэтому просыпались и ложились со страстными спорами:

— Ты отсиживаешься. Я бы…

— Брось, сам трус.

— Мы здесь нужней.

Тупые люди. Кулачки, кусочники.

Девушка учила Овидия и латинские глаголы. Потом села за руль трехтонки. Возила все. Молодчина.

15 мая 1942.

Вышел из метро. После этого провал. После этого я был сбит авто на площади Дзержинского, и снесли меня в приемный покой метро. Пришел в себя. Забыл все: откуда, зачем, какой месяц, война ли, где брат живет. Болит голова, тошнит.

20 мая.

Вчера был у нас Илья Эренбург. Он, как почти всякий поэт, очень далек от глубоких социальных корней. Выводы делает из встреч и писем. Обобщает, не заглянув в корень. Он типичный и ярый антифашист. Умен и очень интересно рассказывал. “Мы победим, — сказал он, — И после войны вернемся к своей прежней жизни. Я съезжу в Париж, в Испанию. Буду писать стихи и романы”. Он очень далек от России, хотя любит и умрет за неё, как антифашист.

28 декабря 1944

Ракоци — район фашистский. Старый мадьяр с шестого этажа бросил гранату, убил 10 офицеров.

Наш конвоир один ведет 1000 румын. Он пьян. Один румын берет его автомат, двое ведут его за руки. (Ну чем ни Швейк с конвоирами) )))

15 января 1945, под Будапештом.

Голодные мадьяры тянут мешками фисташки, тонут в патоке. Солдаты, наши славяне, умываются одеколоном и поят коней пивом, потому что нет воды. Люди всего боятся — сидят в бункерах и с опаской ходят по улицам. Но это только вначале, а потом видят, что мы зря не стреляем, и начинают сновать и вынюхивать, где что можно унести. Квартиры грабят друг у друга. К нашим политотделам ходят с жалобами — изнасиловали. Вчера в одном артполку расстреляли хлопца, награжден. Его расстреляли перед строем “для поучения”. Жаль, честно говоря. Война!.

На улице трупы людей и коней. Ещё не все убрано. Трупов много. За 5 месяцев отвык от этого и возле первого убитого мадьяра останавливаюсь: руки в перчатках закинуты за голову, на носке дырочка, ещё идет пар от пробитого черепа.

У стены лежит наш солдат. Он убит. Из карманов высыпалось печенье.

Пленные — их тысячи. Они в домах. Их сортируют и допрашивают. Они почти все переоделись в штатское, и поэтому с ними неприятно говорить.

— Мы не солдаты…

А по выправке, по лицу, по рукам — солдаты.

Авиация не бомбит — гуманизм и боязнь ударить по своим.

Бои идут сейчас подземные, а не уличные — идет пехота под домами.

Немцы сбрасывают на парашютах бензобаки. Летят на розовых парашютах. Огонь. Загораются.

29 января 1945.

Уже 4-й день идут ожесточенные бои. Бойцы подразделения Хрипко и Лебедь захватили шедший к городу трамвай с прицепом.

19 февраля 1945.

Взят Будапешт.

И неизменно вбивая в оборону клин,

идут дивизии на Вену и наступают на Берлин.

Сейчас от Познани до Праги

У всех фронтов одни пути

Ностальгия. Привыкаешь ко всему: в Будапеште уже не волнует, что первые дни не давало уснуть, о чем только в книгах читал в России. Вся экзотика узких переулков, неожиданных встреч с итальянскими или шведскими подданными, монастыри, кино и церкви надоели солдатам, которые как-то этим интересовались. Нам хочется домой. Пусть даже там нет такого комфорта. И на это уже плюют. Хотя раньше с завистью смотрели на белизну ванных комнат, на блеск полов, на массивность или легкость мебели. Хочется всем домой, пусть в нетопленую комнату, пусть без всяких ванных комнат, нов Москву, Киев, Ленинград. Это тоска по Родине.

21 февраля 1945.

В кино идет “Она сражалась за Родину” под названием “Товарищ П.”. Это у них как кинобоевик, в зале все время аплодисменты, плач и оживление. В Кишпеште смотрел американский ковбойский фильм. Стрельба. Убийство. Страшная скука. А зал в бешеном восторге. Я не досидел. Видно, мы воспитаны на более умном и мудром искусстве.

Мадьяр — молодой, здоровый, в шляпе, с дешевым перстнем. Говорит на ломаном русском. Как-то шутя спросил: “Есть ли в Будапеште ресторан?” Он ответил: “Нет. А в Москве есть”. — “Откуда знаешь?” — “Я из Москвы только четвертый день”.

Я совсем остолбенел. Дальше рассказал он, что был взят под Старым Осколом в 1943, сидел в лагере в 40 км от Москвы, был в Горьком и Шапове. Жалуется, что в Венгрии плохо, что в лагере он получал 750 граммов хлеба, а тут четвертый день ничего не ест. Приехал он в армию, хочет драться с немцами.

Вот уже и история. Уже встречаем вернувшихся домой пленных. Теперь рад, когда видишь усатого мадьяра, в 1914-1916 жившего в Омске, а вот уже мадьяры 1941-1945 из-под Москвы и из-под Горького.

В Европе солдат привыкает к чистоте, к хорошему белью, к духам. Это, конечно, о тех днях, когда идут бои в больших городах. Но на пути каждого солдата был или будет один город, где он ещё познает прелести и гнусности Европы. Для меня таким городам стал Будапешт. С неизвестностью, монахами, всепоглощающей торговлей, проститутками, быстротой восстановления и пр. и т.п.

29 марта 1945.

Собачонки всех мастей, но все карликовые. Шоферы давят их безбожно. “Та разве то собака, то ж мышка”, — сплюнув, говорит водитель.

Во всех квартирах канарейки. Основная работа престарелых дам: подыскивание самцам самок у соседей. Этим, птичьей любовью, они копируют свою, ушедшую и не такую красивую.

Мой хозяин — бывший кельнер. У него медали за прошлую войну. Мне он говорит, что бил в 1914 году итальянцев, а немцам, наверное, хвастал, что бил русских.

В Буде немцы. Артбатарея. Из окон видны солдаты на том берегу. Лед. Полыньи. Красные парашюты. Немцы сбрасывают своим жратву и гранаты.

Внизу открытые настежь магазины. Бери что хочешь.

Подхожу к артиллеристу. Смотрю, что он взял: один кусок мыла, флакон одеколона, сигареты. Взял, что нужно, а большего не берет.

Никогда я не забуду,

сколько буду на войне,

взбудораженную Буду,

потонувшую в огне.

И обломки переправы,

и февральский ледоход,

и Дуная берег правый,

развороченный, как дзот.

И багровое на сером —

пламя в дымных этажах.

И того, кто самым первым

был в немецких блиндажах.

Братислава.

— Я была простой сестрой в одесской санатории, здесь меня принимали в лучших домах, — говорила одна девчонка, уехавшая из Одессы в Братиславу со словацким офицером. Дура.

Утром 8 апреля в Братиславе.

Шовинизм. Немцы поработали. Раненый штатский чех не хочет идти в австрийскую больницу.

Снова Вена. В Вене висят красные флаги — они сделаны из немецких, но свастика сорвана и пятно закрашено.

На доме в Вене плакат “Да здравствует Москва!” Грамотно, но написано готическим шрифтом. Маляр — аполитичен, не учел.

На улице старики-немцы, с ними девчонка-украинка. Она теперь их спасает. Боже мой, как они теперь лебезят перед ней.

Брно, 26-28 апреля 1945.

Лежат убитые немцы. Никто их хоронить не хочет, они прикрыты забором.

Трупы наших солдат. Один по пояс виднеется из окопа. Рядом связка гранат. На груди знак “Гвардия”. В кармане фото и документы. Мозговой, 1924 г.р., кандидат ВКП(б) с 1944, награжден двумя медалями “За отвагу” и орденом Красной Звезды. Был почти всюду. На войне с 1942.

Немцев было много. Они бежали. Лангер остался. Он поражен, что его не трогают. На второй день уже недоволен тем, что солдат взял у него пустой чемодан. Жалуется.

2 мая 1945.

Есть извещение, что умер Гитлер. Это никого не устраивает. Каждый хотел бы его повесить.

Венский зоопарк. Голодные звери. Медведи, львы, волки. Ходят наши солдаты.

— Что, он же не русский (о льве). Он не понимает, — говорит сержант.

Венский зоопарк взят под охрану воинской части. Солдаты кормят зверей.

Ночь на 9 мая 1945.

С трудом добираемся до Елгавы. Здесь утром были немцы. По пути встречаем много немцев — колоннами и группками. Нет конвоя. Они кланяются, на них не обращают внимания. Говорят, что Прагу защищают власовцы. Говорят, наоборот, что они восстали против немцев. Одно известно, что есть очаги сопротивления. Очень не хочется погибнуть в День Победы. А навстречу везут раненых. Сегодня до 12 часов наши ещё бомбили. Дымятся обломки, повозки.

11 мая 1945.

11 мая возле парламента хоронили погибших 10 мая, после войны. Ст. л-т Глазков, капитан Семенов. Зелень, цветы, слезы чешек. Хороним полковника Сахарова. Чехи брали на память горячие гильзы от крупнокалиберного пулемета. Это память о храбрых и о освобождении.

В Праге хоронят погибшего после победы майора.

Влтава тиха, но гремит орудийный салют.

Женщины плачут. Мужчины молчат у собора.

И обжигая ладони, гильзы на память берут.

Гильзы хозяйки начистят кирпичною пылью.

Первые ландыши, ландыши будут стоять на окне.

Ландыши красными станут! И к правнукам былью

Сказка придет о салютах, цветах и войне.

Я видел на дорогах, как немцев берут шоферами. Машин очень много. Через 50 км его угощают и дружелюбно беседуют. Русская душа. Все сразу забывается, хотя на нем германская форма и ленточка орденская.

21 мая 1945.

Шофер говорит:

— К осени вернемся домой. Летом не хочу, пусть жена сама картошку копает (смеется).

Капитан говорит:

— Медаль “За победу над Германией”, а ещё будет за Японию.

Уже поговаривают, что на Востоке тоже будем биться.

Солдат вернулся в Киев. У него жил немец на квартире. Убил его мать. Ограбил. Случайно нашел конверт с его берлинским адресом. Это было в 1943 году. В 1945 он пришел в Берлин и нашел дом этого немца. Здесь он увидел свой костюм, присланный в посылке. Немец уже давно был убит. Его вдова, когда узнала, кто этот пехотинец, смертельно побледнела. Солдат не стал брать своего костюма. Он только на дверях написал: “Сюда приходила месть из Киева, с ул. Чкалова, из дома № 18”. Наутро вдова сбежала в деревню. Солдат решил поселиться здесь с друзьями. В шкафах он нашел много знакомых вещей и это напоминало ему мать, дом, Киев.

29 мая 1945.

Когда мы узнали о конце войны, каждый больше всего боялся умереть. Жизнь после войны солдаты берегут ещё сильнее.

Сейчас очень многие хотят демобилизоваться — находят какие-то старые болезни, ездят на рентген, стонут и кряхтят. А ещё две недели назад они были бодрыми и подтянутыми офицерами. Всё это не страшно. Пусть хитрят — они победили.

Опять снилась Москва.

На этом фронтовые дневники обрываются.

Семен Гудзенко

Мое поколение

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.

Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты.

На живых порыжели от крови и глины шинели,

на могилах у мертвых расцвели голубые цветы.

Расцвели и опали… Проходит четвертая осень.

Наши матери плачут, и ровесницы молча грустят.

Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел,

нам досталась на долю нелегкая участь солдат.

У погодков моих ни стихов, ни любви, ни покоя —

только сила и зависть. А когда мы вернемся с войны,

все долюбим сполна и напишем, ровесник, такое,

что отцами-солдатами будут гордится сыны.

Ну, а кто не вернется? Кому долюбить не придется?

Ну, а кто в сорок первом первою пулей сражен?

Зарыдает ровесница, мать на пороге забьется,-

у погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен.

Кто вернется — долюбит? Нет! Сердца на это не хватит,

и не надо погибшим, чтоб живые любили за них.

Нет мужчины в семье — нет детей, нет хозяина в хате.

Разве горю такому помогут рыданья живых?

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.

Кто в атаку ходил, кто делился последним куском,

Тот поймет эту правду,- она к нам в окопы и щели

приходила поспорить ворчливым, охрипшим баском.

Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают

эту взятую с боем суровую правду солдат.

И твои костыли, и смертельная рана сквозная,

и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат,-

это наша судьба, это с ней мы ругались и пели,

подымались в атаку и рвали над Бугом мосты.

…Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели,

Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.

А когда мы вернемся,- а мы возвратимся с победой,

все, как черти, упрямы, как люди, живучи и злы,-

пусть нами пива наварят и мяса нажарят к обеду,

чтоб на ножках дубовых повсюду ломились столы.

Мы поклонимся в ноги родным исстрадавшимся людям,

матерей расцелуем и подруг, что дождались, любя.

Вот когда мы вернемся и победу штыками добудем —

все долюбим, ровесник, и работу найдем для себя.

Семен Гудзенко

Когда на смерть идут,- поют,

а перед этим можно плакать.

Ведь самый страшный час в бою —

час ожидания атаки.

Снег минами изрыт вокруг

и почернел от пыли минной.

Разрыв — и умирает друг.

И, значит, смерть проходит мимо.

Сейчас настанет мой черед,

За мной одним идет охота.

Ракеты просит небосвод

и вмерзшая в снега пехота.

Мне кажется, что я магнит,

что я притягиваю мины.

Разрыв — и лейтенант хрипит.

И смерть опять проходит мимо.

Но мы уже не в силах ждать.

И нас ведет через траншеи

окоченевшая вражда,

штыком дырявящая шеи.

Бой был коротким.

А потом

глушили водку ледяную,

и выковыривал ножом

из-под ногтей я кровь

чужую.

Публикацию подготовил Максим Васюнов

Ваш комментарий будет первым