К годовщине расстрела Романовых

«Много читал и сильно грустил!» — напишет Николай II в своем дневнике 4 декабря 1916-го года. Романов еще не знает, что всего через несколько месяцев империя рухнет, а он вместе с семьей окажется под арестом. В отличие от детей Николай Александрович и Александра Федоровна прекрасно понимали: живыми им из России не выбраться. Да и никто их за границей не ждет. Они жили в ожидании смерти, почти в полной изоляции, и книги часто были их отдушиной, единственными собеседниками. По дневникам императора и воспоминаниям близких к царской семье людей мы выясняли, что читала венценосная семья незадолго до расстрела в доме Ипатьева. Как оказалось, многие книги были неслучайными – судьба дарила Романовым возможность разобраться в причинах русской трагедии и достойно приготовиться к последнему приговору.

Проза и пьесы Антона Чехова

Что мог понять Николай II, перечитывая самого известного русского драматурга?

В дневнике, 24 марта 1917-го года, Николай Романов записал: «Читал вслух Чехова». Антон Павлович – первый автор, кого вчерашний царь указывает после своего отречения. И символичнее писателя представить трудно. Кто, как не Чехов, одним из первых не только предсказал разрушение старой России, но и объяснил в своих произведениях, почему рухнет империя народа-богоносца.

О пророчествах – позже. Пока же попробуем выяснить, что связывало Чехова с Николаем II.

Царь и знаменитый писатель никогда не встречались и не беседовали. Лишь один раз Чехов видел Романова – мельком. Но успел даже поставить ему диагноз: «Про него неверно говорят, что он больной, глупый, злой. Он просто обыкновенный гвардейский человек. Я его видел в Крыму. У него здоровый вид, он только немного болен». Впечатления Чехова о царе дошли до нас в пересказе сына Льва Толстого, и что из этих слов действительно говорил Антон Павлович – уже никогда не узнать.

О чем мы можем сказать с уверенностью – Чехов своими произведениями и высказываниями никогда не пытался «колебать трон Николая и его династии», как делал это Лев Толстой (по крайней мере, так о великом графе отзывался друг и издатель Чехова – Суворин). Антон Павлович вообще старался в политические игры не вникать, не зарабатывать на этом дивиденды и даже публично о политике не говорить. В этом смысле абсолютно непонятно стремление либералов называть Чехова своим – так же, как и желание коммунистов поставить великого драматурга в свои ряды и повесить на него красный галстук. Известны лишь две гражданские (не политические) акции Чехова: в 1895 году подписал петицию к царю против цензуры, а в 1902-м году, выступая против вмешательства государства в дела Академии наук, снял с себя звание почетного академика. Все.

И даже истерию в прессе после трагедии на Ходынском поле, когда во время коронации Николая II погибли люди, Чехов не поддержал. Так же, как на начало Русско-Японской войны отреагировал лишь сдержанной зарисовкой: «На улицах шумят по случаю войны, все чувствуют себя бодро, настроение приподнятое. И если будет то же самое и завтра, и через неделю, и через месяц, то японцам несдобровать».

Чехов тем и гениален, что умудрился остаться над всем. И сверху вполне объективно оценить то, что творилось вокруг. Возможно, это и нравилось Николаю Александровичу. Да, Чехов писал о глуповатых и не чистых на руку чиновниках, да, обличал пороки мещан и высшего света, да, сетовал на необразованность тех, кто называл себя интеллигентами. Но не это главные мотивы в творчестве писателя. Стремительно уходящие из мира правда и красота – вот о чем скрипели его перо и сердце. И вот в чем он видел главную причину приближающегося краха, а он его чувствовал – неслучайно все свои последние силы потратил на пьесу-откровение «Вишневый сад».

Предтечей этой пьесы можно считать любимый рассказ Чехова – «Студент». За девять лет до «Вишневого сада» писатель уже будто слышит легкие постукивания топоров о Древо познания правды и красоты, но в будущее пока еще смотрит с оптимизмом. «Правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, — читаем мы в рассказе, — всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле […]. И жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла».

Императору Николаю II во время ареста было не до оптимизма. Однако он, будучи человеком религиозным, не мог не продолжать верить в правду. Даже когда на его глазах сбылось страшное пророчество Чехова: что-то лопнуло в небе, и топоры застучали ни где-то «далеко в саду», а здесь и сейчас, при молчаливом согласии «бывших».

Разгадал ли Николай II откровения Чехова, его попытку указать на духовную катастрофу мира и России? На этот вопрос мы, конечно, не ответим со стопроцентной уверенностью, но не ради же забавы читал Чехова император, будучи под арестом. Что-то он наверняка понял, то, что, быть может, до сих пор не понимаем мы.

… Антона Павловича члены царской семьи, судя по дневникам, не только читали, но и ставили. В Тобольске Николай II запишет: «Начал переписывать пьесу Чехова «Медведь», чтобы выучить ее с Ольгой и Мари». Ровно через месяц – 18 февраля по старому стилю – царь с дочерьми сыграл эту пьесу, чем устроил всем царским узникам небывалый праздник. «Волнений в начале представления было много, но, кажется, хорошо сошло».

«Медведь» – небольшая история о том, как одна молодая вдова, обещавшая хранить верность своему мужу, вдруг увлеклась первым же приехавшим к ней помещиком, грубым и неотесанным.

Вполне себе годный сюжет для поднятия настроения. Вполне возможно – тот зимний тобольский день был последним по-настоящему праздничным в жизни императорской семьи.

До их отъезда в Екатеринбург оставалось меньше двух месяцев.

«История Византийской империи»

В Царском Селе под ломом арестованного императора крошится лед, за воротами Дворца рушится русский уклад, а за границами страны трещит по швам славянский мир. Что вообще можно читать в такой атмосфере?

Николай II читал фундаментальный труд главного русского византиниста Федора Успенского «История Византийской империи».

Этот выбор императора показывает, какое у него было настроение, о чем он думал. Да, он арестован, лишен регулярного общения с женой, в своем родном Царском Селе чувствует себя как птица в клетке, но еще верит, что все случившееся с ним – недоразумение, и что он еще пригодится России (даже из Англии, куда Временное правительство хочет его выпроводить). А значит, арест – не повод отходить от дел. Наоборот, шанс глубоко осмыслить и революцию, и войну, и прошлое с будущим. «Теперь – много времени читать для своего удовольствия», — запишет он в своем дневнике 14 марта 1917-го года.

Спустя месяц после отречения находим первое упоминание об «Истории Византийской империи»: «Начал читать […] Успенского, очень интересная книга».

Судя по тому, как Романов зачитывается ею – за три недели проглатывает «870 крупных страниц» – нет сомнения, что этот труд нашел бы место в царском багаже, если бы английские правители согласились принять русских венценосцев.

Но почему из всех книг, скажем так, государственного масштаба, ютившихся на полках библиотеки Царского Села, Николай Александрович выбирает именно Успенского?..

Федор Иванович Успенский был человеком неординарного таланта. Он мог сделать карьеру в Церкви, по крайней мере в семинарии, которую окончил с отличием, никто не сомневался, что мальчик пойдет далеко. Но самому Федору грезилась наука, он спал и видел себя среди студентов Московского университета. Одна беда – у провинциального юноши (родом из Костромской губернии) не было денег даже доехать до сердца страны. Тогда он устроился работать учителем, с горем пополам набрал 30 рублей и поступил в Петербургский университет.

В столице Успенский уже на четвертом курсе заявляет о себе всему научному сообществу работой на тему «О трех первых попытках государственного объединения западных славян». Славяне красной нитью проходят через все его научное творчество.

Федор Иванович первым в мире доказал, что Византия своим величием во многом обязана славянам. И политический строй, и право, и социальная жизнь, и культура Византии — во всем Успенский нашел следы славян. Об этом же он говорит практически на каждой странице своего самого обширного научного труда, «Истории Византийской империи». Кому-то может показаться, что ученый был просто талантливым пропагандистом и отстаивал ту точку зрения, которая нравилась российским правителям, ввязывающимся за славян в самые рискованные военные авантюры. Но нет, выводы Федора Ивановича признавал весь мир, безоговорочно считая его отцом русского византиноведения.

Если не забывать, что Россия считала себя преемницей Византии, то логично предположить, что «Историю Византийской империи» Николай II считал историей России.

Труд Успенского воспринимался императором как «ветхий завет» Российской империи. Сам ученый в предисловии к первому изданию (предисловие датируется октябрем 1912-го года) скажет: «…я, однако, питаю заветную мысль дать соотечественникам цельную систему в такой области, которую считаю наиболее важной после отечественной истории для национального самосознания культурного русского обывателя».

Еще один повод у Николая Александровича читать Успенского –психологический. Славянский мотив в Первой мировой войне был одним из самых пронзительных. Россия снова подставила плечи братьям на Балканах, которых истребляли сотнями тысяч, только в этот раз заступничество за славян (повторимся, это не главная причина большой войны, но все же) как никогда ударило по трону, и Николаю нужно было найти обоснованное подтверждение того, что эта война была не зря.

И, конечно, арестованному царю было жизненно необходимо разобраться, почему Запад с таким остервенением ударил по славянскому миру. Потери одних только сербов в Первой мировой – около миллиона, причем из Сербии и Черногории немцы вывезли все ценное, даже колокола и железные ложки, как когда-то европейские варвары обчистили (по-другому не скажешь) Константинополь. А еще император наверняка хотел понять, был ли шанс у России остаться скрепой для славян в XX веке? «История…» Успенского могла помочь найти ответы на эти и другие вопросы.

Что последовало за отречением Николая II, мы расскажем дальше. А в этой главе остается добавить, что основатель школы русского византиноведения Федор Успенский пережил императора на десять лет.

Советская власть его не казнила и даже не отправила в изгнание. Он успел издать еще две части своей «Истории Византийской империи». Но вряд ли продолжение труда нашло такого внимательного и благодарного читателя, каким был Романов.

«Тупейный художник»

Почему Лесков был для Николая II слишком личным писателем? И в чем царская чета повторила историю любви парикмахера и актрисы?

Вскоре после прибытия в Тобольск экс-император открывает для себя Николая Лескова. Осенью революционного года он буквально проглатывает все его собрание, том за томом. 13 сентября пишет в дневнике «начал «Обойденные», уже 16 числа «кончил рассказ «Обойденные» и принялся за «Островитян», а спустя всего два дня взял с полки роман «Некуда». Сначала Романов упивается тезкой сам, потом делится восторгом со всей семьей. Мало-помалу Лесков входит в быт арестованной царской семьи. «Долго гуляли, поиграл с Ольгой в городки и пилил. Вечером начал читать вслух «Запечатленный ангел».

Чем же Лесков так полюбился царю? Почему он, будучи человеком глубоко верующим, не выбрал себе в последние собеседники, например, Достоевского? Возможно, Николая отталкивала наивная идеализация Федором Михайловичем церкви, старчества, русского человека, который всегда ищет и находит Бога. Реальность же была страшнее. В XIX веке христианство будто выветрилось: высший свет от церкви отошел, иконы повыбрасывали, на причастие ходили раз в год – и то ради развлечения, оскудела вера даже в монастырях. И в такой атмосфере зачитываться Достоевским считалось некоторыми (например, религиозным философом Леонтьевым) потерей времени.

Другое дело – Лесков. Если и был объективный писатель в императорской России – то это Николай Семенович, сын «дремучего семинариста» и обедневшей дворянки. А там, где объективность, там и любовь народная. Не зря же «русские люди признают Лескова самым русским из русских писателей и который всех глубже и шире знал русский народ таким, каков он есть» (Д. П. Святополк-Мирский).

Ту же проблему религиозного обнищания Лесков отражал фактами, деталями, а не теориями:

«…граф сам в Бога не верил, а духовных терпеть не мог. И один раз на пасхе борисоглебских священников со крестом борзыми затравил».

Это из «Тупейного художника», которого, естественно, Романов читал и как никто понимал. Может показаться странным, но в истории трагической любви парикмахера и крепостной актрисы Николай видел себя и свою жену Александру Федоровну.

И те, и другие лелеяли свои чувства среди бездуховности и разврата. И тем, и другим общество за их чистоту отомстило.

Почти ежедневно каждого из венценосных супругов пресса и даже родственники обвиняли в изменах. Николаю II приписывали целый гарем из придворных девиц и актрис (совсем как у графа Каменского у Лескова!). Все так были уверены в порочности Романова, что первым делом после Февраля решили вынести на публичный суд именно его грязное белье. Специально созданная особая комиссия всерьез расследовала «роман» царя с подругой его жены Анной Вырубовой. Но, к огорчению следователей, девушка оказалась целомудренной. И так во всем, за что бы ни бралась особая комиссия – все сыпалось. Во многом от злости, что не насобирали доказательств для народного суда, Керенский и отправил царя в Тобольск.

Или вот еще лесковская линия, которая была близка и понятна венценосной паре.

«Они, разумеется, были знакомы, и у них образовалось то, что в таковые годы случается, то есть они друг друга полюбили. Но говорить они о своей любви не могли иначе, как далекими намеками при всех, во время гримировки».

Мало кто знает, что Николай влюбился в Алису (будущую императрицу Александру Федоровну) с первого взгляда. Ему тогда было 22 года. И казалось, ничего не может помешать его женитьбе. Но принцесса Гессен-Дармштадтская отказала. Не то чтобы она в Ники была не влюблена, как раз наоборот, просто не решилась поменять веру. К тому же у отца наследника русского престола были интересы и в других странах, где тоже хватало девиц королевской крови. Поэтому «говорить они о своей любви не могли».

Страдал будущий царь по своей Алисе примерно так же, как парикмахер Аркадий по Любови Анисимовне. Напомним, тупейный художник не мог просто так жениться на возлюбленной, так как право первой ночи с актрисами принадлежало графу.

К слову, именно тогда в жизни Николая появляется 18-летняя Матильда Кшесинская, балерина, актриса – будто сюжет «Тупейного художника» пошел на второй круг. Правда, Матильда для Ники была лишь утешительницей, развлечением, поводом забыть свою Аликс. Когда же весной 1894 года принцесса решилась выйти за будущего русского государя и приняла православие, Николай оборвал все контакты с Матильдой. Они общались лишь заочно, государь ей помогал, но в их романе была поставлена точка. Все это серьезные историки давно доказали.

Но даже уже замужним Николаю и Александре Федоровне были понятны вышеприведенные лесковские слова про далекие намеки. Потому что личная жизнь у правителей часто отходит на второй план, какая уж тут романтика. «Мы никогда не даем воли выражению своих чувств, когда мы вместе… да это бывает так редко, — писала царица мужу в год двадцатилетия их брака, — мы оба сдерживаемся, взаимно щадя друг друга, и оба страдаем молча, но мне часто хочется крепко обнять тебя и положить твою усталую голову на мою старую грудь…».

В Тобольске Александра уже могла позволить себе обнимать мужа и, положив голову на его плечо, слушать историю двух крепостных, которые любили друг друга до последнего вздоха.

Даже в смертях есть совпадение. Сонного Аркадия зарезал дворник. А в ночь на17 июля 1918-го годасонного офицера Романова вместе с женой и детьми приведут в подвал Ипатьевского дома и, выпустив по ним пули, добьют штыками. Сделают это бывшие дворники, рабочие, простые солдаты. И потом, как и лесковский злодей, они кинутся разбирать имущество царской семьи и будут хвастаться награбленными перстнями в ближайших кабаках.

Но любовь Романовых пережила их, она дошла до нас в дневниках, воспоминаниях, в переписке. Если на основе этого написать роман или снять кино, то получится история посильнее «Тупейного…».

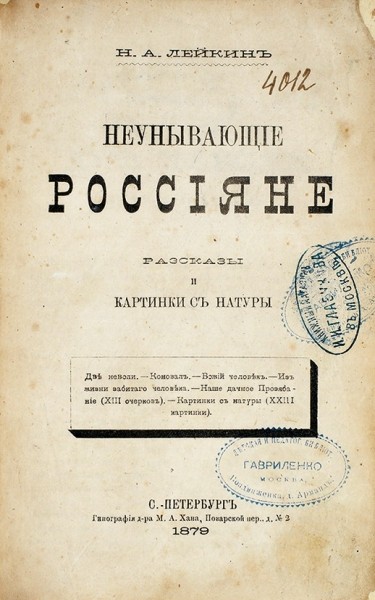

«Гражданин Романов» и «Неунывающие россияне»

Гражданин Николай Александрович Романов с женой и дочкой Машей вот уже две недели в Екатеринбурге. Другие дети, в том числе цесаревич Алексей, остаются в Тобольске и ждут разрешения властей выехать к родителям.

Чем занимает бывший царь свои первые дни в доме Ипатьева, который превратили в настоящую тюрьму?

Ругается с охраной, которая уже в день приезда семьи повела себя по-хамски, обыскав аптечку императрицы. Спокойный и уравновешенный Николай Александрович взорвался и обругал комиссара.

Словом, обживался царь в Екатеринбурге нервно, переживаний добавляла разлука с детьми и любимым сыном, и полная изоляция от мира. Даже окна в доме Ипатьева вскоре были закрашены известью, чтобы уж совсем света белого «их бывшее высочество» не видело.

В такой обстановке единственным развлечением Николая и членов его семьи оставалась литература.

Одна из первых прочитанных ими книг в доме Ипатьева — «Неунывающие россияне» Николая Лейкина. Это сборник сатирических зарисовок о быте российских дачников. Романов теперь тоже своего рода дачник; правда, без права покидать пределы своей «дачи» и с весьма сомнительными перспективами вернуться назад по окончании дачного сезона. Но быт примерно тот же: аскетизм, много времени для чтения и разговоров, домашние театральные постановки, рубка деревьев, уборка территории и богослужения – не в ближайшем храме, а прямо на дому. Столь секретных «дачников» боялись перевозить по городу.

Сам Николай Александрович об этой книге запишет так: «Днем много читал вслух хорошие рассказы Лейкина «Неунывающие россияне» (дата стоит 30 апреля. Экс-император предпочитал жить по старому стилю, хотя страна к весне 1918 года уже перешла на новый календарь).

Рассказы и правда хороши. Вообще, Лейкин написал их тысячи (кто-то из литературоведов утверждает, что аж десять тысяч), но лишь несколько сборников действительно читались публикой и дошли до наших дней. Один из них – «Неунывающие россияне».

На рубеже XIX-XX веков Лейкин – знаменитый журналист, он издавал и редактировал те самые «Осколки», в которых по 8 копеек за строку печатал свои первые рассказы Чехов. Лейкин, к слову, молодого автора гением не считал, а его писанину называл «литературным товаром», в лучшем случае «шикарными вещичками». Впрочем, Антон Павлович не обижался.

«Осколки» – моя купель, а Вы – мой крестный батька», — польстит Чехов однажды своему издателю.

Зато свою прозу Лейкин считал весьма талантливой и даже сам себя называл «маленьким Салтыковым-Щедриным». Прямолинейный Михаил Евграфович в свою очередь отзывался о Лейкине так: «Он из тех писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни, — и далее звучит убийственная для прозаика-Лейкина ремарка: — Это материал, имеющий скорее этнографическую, нежели беллетристскую ценность».

Кстати, Салтыкова-Щедрина в доме Ипатьева Николай тоже активно читал и восторгался. Более того – именно книга писателя-губернатора стала последней книгой бывшего царя.

Вряд ли Лейкин интересен Романову «этнографическим материалом», скорее всего «Неунывающие россияне» – попытка отвлечься и поднять себе настроение. Зарисовки из книги местами очень смешные и трогательные. Вот рассказ «Лесной»: приехавший на дачу купец Михаил Прохорович долго не может попасть в свой дом, так как сначала жена и прислуга спит, потом все ищут ключи (кто-то запер ворота изнутри), потом боятся собаки… А когда дачник попадает домой, на него со своей болтовней нападает жена, приревновав мужа к курии, о которой тот невзначай обмолвился. Супруга не знает, что курия – это орган папской власти. Самое забавное, что и Михаил Прохорович этого не знает и считает курию любовницей понтифика.

— Оставьте меня, пожалуйста, лежите там с вашей курией на диване, коли Вы ее на жену променять хотите, — говорит супруга, когда муж отказывается идти с ней «слушать соловья».

Здесь оговоримся: «Неунывающие россияне» – это не про глупых русских, как раз наоборот. Патриотичнее книги из разряда развлекательных трудно себе представить. Ведь нет-нет, но вдруг среди всех этих комичных купцов и купчих, лавочников, чиновников, рабочих, женщин легкого поведения с тяжелой судьбой вдруг промелькнет разговор на столь серьезные темы, что Толстому или Достоевскому понадобилось бы несколько томов, чтобы их раскрыть.

В паре дачных реплик – все мировоззрение, вся душа простого русского человека.

Вот, например, мужики ставят на место «немца», который решил доказать им, что он славянин более, чем они сами. Много доводов привел в пользу своей «русскости», кроме одного, самого важного.

— Что вы, что вы! Я – славянин, я – чех, я ненавижу немцев.

— Ой, немец! Ты вон и в церковь не ходишь, а в кирку.

— Чех, говорю вам, славянского племени; а что до религии, то это все равно.

Мужики улыбаются.

— Нет… коли ты русский, то ты и молись по-русски.

Безусловно, царю Николаю, любившему свой народ и верившему в него даже после всех революций, было отрадно читать о такой России – живой, непосредственной и в то же время «богоносной», как тогда выражались. России, которую, впрочем, он уже потерял. И которую уже стали заселять совсем другие «дачники».

Но народ-то, простой народ по-прежнему оставался собой, и даже сейчас он лез через высокие заборы дома Ипатьева, чтобы увидеть хоть одним глазком «живого царя-батюшку».

Все это умиляло арестанта номер один до слез. Любопытные екатеринбуржцы и книга Лейкина были, пожалуй, последними нитями, связывающими Романовых с настоящей Россией.

Но в ночь на 17 июля 1918-го года здесь же, в центре Екатеринбурга, все нити оборвутся. Романовы будут жестоко казнены теми, кто для «неунывающих россиян» захочет построить новый рай.

Николай II и Шерлок Холмс

Пришло время поговорить о любимом литературном персонаже царя и его детей.

Судя по дневникам императора, Конан Дойл был тем, за кем Романовы собираются вскоре после ареста. 14 апреля 1917-го – это была «Долина ужаса», последняя из четырех повестей о знаменитом сыщике. До своего расстрела царская семья успеет перечитать всего Шерлока Холмса.

Кстати, интересно, откуда вообще пошла любовь русского царя к английскому сыщику. Лондонские репортеры записывают в ярые поклонницы Шерлока родную бабушку царицы Александры Федоровны – королеву Викторию. Ее любовь к литературному герою была страстной и одержимой – когда Дойл убил своего персонажа рукой Мориарти, всесильная фанатка тут же написала гневное письмо с требованием «воскресить душку Холмса».

Теперь, когда мы знаем, кто насадил культ Шерлока в семье Романовых, вернемся в апрель 1917 года. В это время в Александровском дворце происходило свое следствие. В роли Холмса – тогдашний министр юстиции Александр Керенский, который — и это прослеживается в его же мемуарах — мнил из себя величайшего детектива всех времен и народов. Во время своих приездов в Царское, он обращает внимание на расположение комнат, на их обстановку, на то, как ведут себя и даже как жмут ему руку члены царской семьи. Однако Керенский не мог похвастаться английским обаянием, а все его наблюдения так никого и не разоблачили. Это было чистое пижонство. Николай все видел и потому относился к министру с долей юмора. В дневниках он лишь сетует, что Керенский отвлекает его от любимых книг и рубки льда.

Будущий председатель Временного правительства с английской дотошностью искал доказательства политической измены царя и императрицы. Никаких улик собрать ему не удалось, и вся его дедукция свелась лишь к тому, чтобы во всех неудачах империи обвинить…цесаревича Алексея, мол, это из-за его болезни все проблемы в семье, а значит и в государстве.

Но зачем же царь в эти драматичные для себя дни перечитывает Конан Дойла? Предположу, что для Николая это был один из способов исследовать английский характер, чтобы в итоге понять, почему жители Великобритании вместе с королем Георгом Пятым отказали Романовым в спасении, людям, в чьих жилах текла та же английская кровь. Впрочем, Романов от англичан ничего хорошего не ждал. Вот пример, это доказывающий. Когда Семье велели собирать багаж якобы в Англию, Николай взял с собой все англоязычные книги Дойла. Спрашивается, зачем, если на туманном острове их тысячи? Все просто. Царь раньше других понял весь трагизм ситуации: он вместе со своей семьей больше никому не нужен, и никакой британский корабль их ждать не будет ни в Петербурге, ни в Мурманске.

И все же Романов, должно быть, очень хотел разораться в людях, которые раньше русских подписали ему смертный приговор.

Повести и рассказы о сыщике были под рукой царя и в Тобольске, и в Екатеринбурге. Холмс, пожалуй, единственный литературный герой, кто через открытые страницы наблюдал за всеми страданиями, унижениями и страшным расстрелом Романовых. Знал бы об этом Конан Дойл – наверняка бы написал об этом рассказ. Или даже целый роман.

Был в ссылке вместе с Романовыми и еще один англичанин, реальный человек. Учитель Чарльз Гиббс. Вот уж у него история так история. Он хотел стать священником, но потом передумал и приехал в Россию. Здесь вскоре его рекомендовали царице, и она дала ему работу мечты – учить английскому венценосных детей. Учил он блестяще. Но не этим заслуживает внимание. А тем, что после ареста царской семьи он не бежит, как многие, из приближенных, а, наоборот, старается попасть в Царское село, чтобы разделить печальную учесть с арестованными. Когда же Романовых отправляют в Сибирь, Гиббс все бросает, даже любимую девушку, и едет за ними.

Вот ирония судьбы: в то время как английский король трясется от страха и делает все, чтобы носителям царской фамилии никто не протянул руку помощи, обычный английский учитель идет с ними до последнего. Одна кровь – но такие разные поступки.

… Через 16 лет после расстрела Царской Семьи Гиббс принял православие с именем Алексей, в честь цесаревича. И вскоре все-таки стал священником, даже выдающимся архимандритом. Согласитесь, удивительная судьба!

Кстати, английский учитель помогал белым следователям расследовать казнь в Ипатьевском доме. А потом написал о Романовых превосходные воспоминания. Многими деталями из жизни и смерти страстотерпцев мы обязаны Гиббсу. Холмс своим земляком был бы доволен…

Редакция газеты «Козельск»

Ваш комментарий будет первым