О козельчанине, который считает, что случайности жизни вовсе не случайны

Можно ли быть филологом и при этом в буквальном смысле спасать человеческие жизни? Почему бы и нет, хотя такое сочетание профессий на первый взгляд выглядит несколько экзотично. Но вспомним про военных Отечественной войны 1812 года. Самый яркий тому пример –Денис Давыдов, знаменитый гусар, партизан и поэт. У нас сегодня в гостях человек, который также совместил в себе несовместимое. Сергей Петрович Шорников, окончив филологический факультет, и попробовав себя учителем русского и литературы, стал работать в МЧС. Как уверяет наш герой, выбор его пути был предопределен. Подробности – в материале Анастасии Королевой.

Аплодисменты за стойкость

Козельчанин Сергей Шорников уверен, что на выбор его первой профессии – учитель русского языка и литературы – повлияла судьба.

«После окончания козельской 1-ой школы я растерялся и совершенно не знал, куда мне дальше поступать. И все, совершенно случайно, решилось в последний момент. Мои знакомые, которые уже учились в Калуге на филологическом факультете, посоветовали – иди к нам. Я тогда поехал в Калугу первый раз в жизни – никогда до этого там не был. И сразу, непонятно как, пришел к институту. Сама судьба меня туда принесла – настолько все удачно сложилось», – убежден Сергей Петрович.

Дальше удача тоже не покидала его – вступительные он сдал блестяще. И во время учебы всегда был одним из самых ярких студентов не только потому, что на филологическом в принципе заметен любой парень (на курсе Сергея из 38 человек –лишь 9 были мужского рода), нет, козельчанин выделялся азартом в учебе. Даже уйдя с первого курса в армию, он ни минуты не сомневался – возвращаться ли на филфак. Отслужив, он вернулся и доучивался 3 года в институте.

«Из девяти ребят, которые вначале поступили, очно оканчивал институт один я. Когда вручали диплом, мне аплодировали минут пять – за стойкость», – улыбаясь, рассказывает Шорников.

А после его распределили в ту школу, в которой он когда-то учился. Чем не очередная случайность?..

Мировоззрение и миропрезрение

– Работая с детьми, я всегда получал удовольствие. А где плюсы, где минусы – сейчас уже и не вспоминается. Хорошо, когда детям позволено вести себя немного вольно, ведь если они себя тихо ведут, сразу думаешь: что-то не так. Я разрешал своим ученикам шуметь в классе – на то они и дети, это естественный процесс развития.

– Сергей Петрович, как можно до школьников нескучно донести классику?

– Я всегда использовал юмор, ведь смех объединяет. И то, что я находился на одной ноге с детьми, позволяло мне доступно доносить до них материал.

– А трагедия, драма?

– Тут нет особых секретов и приемов, ребята все сами прекрасно понимали. Но иногда им нужно было помогать. Вот, например, мы изучали «Преступление и наказание». Достоевского. И некоторые моменты, главы, я им сам зачитывал – чтобы выделить то важное, на что надо обратить внимание. Некоторые веще необходимо именно услышать, это их как бы подчеркивает. В классе это сделать легче, ведь дома у многих не было времени читать, или они не хотели. Ну и самым главным было не только привить детям хороший вкус к литературе, научить любить читать, но и подготовить подростков к выходу в жизнь.

Сергей Петрович уверен: дети адекватно воспринимают классику. И отвлекаясь от книги, они, рано или поздно к ней возвращаются.

– Сергей Петрович, что было самым важным в работе с детьми?

– У некоторых людей – чаще взрослых – часто можно заметить миропрезрение: они не замечают того хорошего, что есть вокруг. А я всегда моим ученикам старался показать, что надо мир видеть таким, какой он есть, и испытывать от этого радость. Ведь жить нужно с удовольствием от каждого дня, и находить рядом с собой маленькие поводы для этого. Это и есть мое мировоззрение, которое я хотел донести до ребят.

А сейчас мы сделаем крутой поворот в нашей истории. Удивительно, но Сергей из тех филологов, которые любят… математику. И любовь к точности в его учительной работе очень помогала.

«Я убежден, что математический склад ума учителям русского и литературы просто необходим – помогает систематизировать информацию без всякой каши в голове», – объясняет Шорников.

Сожженные брюки и МЧС

– А как Вы попали в пожарную охрану?

– Попал я в пожарную охрану тоже неслучайно.

– Почему я не удивилась!

– Когда меня забирали в армию, то я устроил проводы, после них все пошли гулять по городу. А за перекрестком был старый хозяйственный магазин. И мы увидели, что он горит. Конечно, побежали тушить. Я забрался на крышу, мне подавали ведра, начал поливать сверху. Но поскользнулся и упал. Мои кримпленовые брюки расплавились прямо на… заднем месте. Я получил ожоги, и в армию меня забрали на две недели позже. Самое смешное – хотя никому про эту историю не рассказывал – попал я служить именно в пожарную охрану. Мои друзья, что писали мне в армию, смеялись: такого не может быть! Я и сам до сих пор не понимаю, как так могло произойти.

Я проработал в школе 5 лет, выпустил своих учеников, и решил уйти в пожарную охрану – мне там предложили работу. К тому моменту я потратил много сил и энергии, и чувствовал, что выгорел, как учитель. Понимал, что до пенсии не дотяну. А тут появилась возможность кардинально сменить сферу деятельности.

Пятнадцатилетний капитан

Сергей Петрович прослужил в резервной пожарной части Сосенского – 23 года. Как шутит, приехал работать в город, где когда-то родился, «потянуло на малую Родину». В части его звали «пятнадцатилетний капитан» – по званию был «потолок», и Шорников 15 лет проходил капитаном.

– Сергей Петрович, согласитесь, напоминает золотой век: филолог идет на службу, чтобы спасать людей.

– В то время было модно знать несколько языков, люди были музыкально образованы, играли на нескольких инструментах. Для них был нужен толчок для творчества. Где найти? Самый оптимальный вариант – быть военным. Война, стресс – адреналин, такой толчок к творческому созданию чего-то.

– Вас адреналин работы в пожарной части не подвиг к написанию стихов?

– Нет, мне было некогда. Дежурства, пожары, материалы, которые потом собирались: мы не спали сутками. Много было страшных случаев. Наша часть – в шахтерском поселке, было много бараков – все это очень пожароопасное. Сейчас их снесли, все стало спокойнее. А в те времена, даже если загорался один сарай, то пожар достигал огромных размеров. Сараи ведь находились во дворах, это значит – надо и спасать людей от огня, и одновременно тушить пожар. Были и погибшие, и пострадавшие. Сейчас это словами не передашь, а тогда все это было на глазах. Мы были в постоянной боевой готовности, звонки днем и ночью. Заботились о личном составе – не позволяли лезть на рожон, ведь нужно было и самим живыми остаться.

Сергей вспоминает, что много эмоций на столь тяжелой службе пожарные себе не позволяли. Вероятно, поэтому тяжелые будни не вылились в стихи или рассказы. Впрочем, к творчеству наш герой все же не равнодушен – об этом чуть позже.

Покой нам только снится…

А потом был выход на пенсию. Чтобы снять напряжение после работы, Шорникову понадобилось время. Но после 5 лет отдыха, снова потянуло пусть и к опасной, но любимой работе. И тут, снова неслучайно, предложили должность начальника пожарной команды в дивизии.

– Сергей Петрович, да тут у Вас работа двойного оборонного смысла. Пожарная часть ведь в дивизии находится.

– Да, сейчас мы продолжаем и сами защищать Отечество, и обеспечивать надежный тыл людям, которые вкладывают все свои силы и душу в оборону нашей Родины. Пожары тушим и за пределами дивизии, едем туда, где нужна помощь в зависимости от ранга пожара, от степени тяжести. В общем, занимаюсь тем делом, которое хорошо знаю.

Хорошо знает филолог-пожарный и еще одно дело. Сельское хозяйство! Шорников признается, что если бы судьба повела его по этому пути, то он и тут мог бы преуспеть.

Возле дома Сергея на Баковом поле есть огород, где «растет все, что нужно человеку: картошка, огурцы и помидоры».

«Там на лугу соседи пасут коров, лошадей – органические удобрения рядом», – шутит Сергей Петрович.

А еще Шорников заботится о целой своре своих старых котов. Один из них перешел по наследству от родителей, и поэтому находится на особом пенсионе. Сергей Петрович старается сделать все, чтобы старичок прожил как можно дольше.

– А чем Вы еще занимаетесь кроме домашнего хозяйства?

– Люблю рыбалку – зимой, летом, весной, осенью. И тут важен не столько улов, сколько отдых.

Но даже в отдыхе сказывается МЧСник: куда бы не поехал Сергей Петрович, он всегда с собой берет топор, ножовку и лопату.

«Часто видишь: дерево упало, проехать никто не может. Выхожу, отпиливаю и продолжаю путь дальше», – рассказывает он.

– Сергей Петрович, Вы очень молодо и бодро выглядите.

– Да, так почему-то получилось. Мне это и бывшие ученики говорят. Я это приписываю правильному мировоззрению и спорту – занимаюсь им всю жизнь. Сейчас 2-3 раза в неделю выбираю время и позволяю себе пару часов побегать на лыжах. Спорт хорош во всех его проявлениях, мне нравится всегда находиться в таком приподнятом настроении и хорошем физическом состоянии. Я могу, например, прямо сейчас подтянуться, могу пробежать на лыжах быстрее, чем люди в 25 лет. К жизни отношусь философски и, прежде чем начать какое-то дело, смотрю вперед. Вместо того, чтобы потом отвечать на вопрос: как теперь быть дальше, я сначала думаю о цели, которую хочу достичь – бывает так, что она и не стоит усилий.

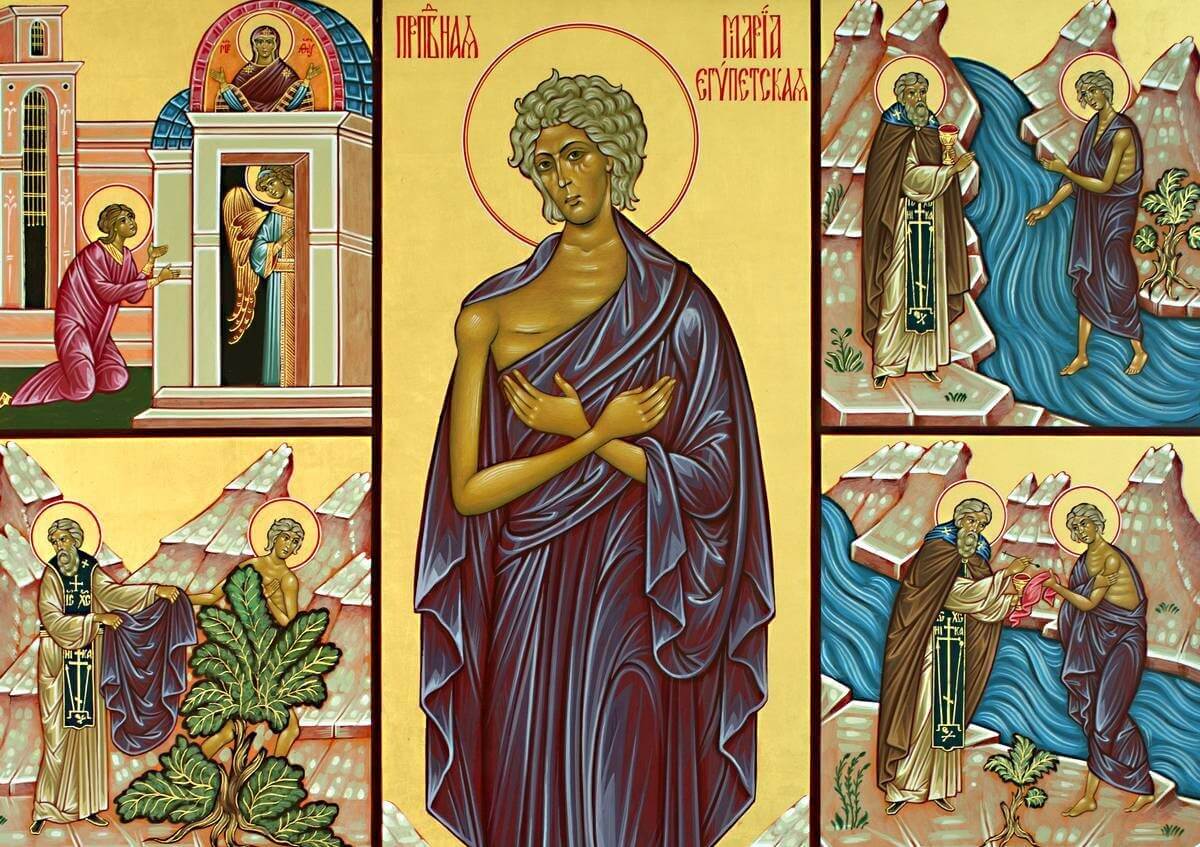

… Под конец нашего разговора Сергей Петрович раскрыл нам еще одну сторону своей жизни, которая дополняет образ героя Золотого века. Речь идет о вере. Причем это не просто «я молюсь как умею», Шорников в вере находит и помощь, и правила жизни.

«А во все самые трудные моменты жизни мне помогала вера и молитва. И причем не в отвлеченном смысле, а чувствовал реальную сильную поддержку, – признается он. – Да и все заповеди – они ведь должны стать правилом и основой жизни для любого человека. Это я интуитивно понимал еще ребенком».

Единственный в мире человек…

Сергей Петрович сделал нам и читателям районки подарок:

«Когда я был школьником, у нас были подшефные предприятия. Мы ходили к ним, кто играл на балалайке, кто-то пел – такие концерты устраивали. А я в какой-то брошюре нашел стихотворение, которое всегда рассказывал. Не знаю, кто его автор, пробовал искать я, знакомые – ничего в Интернете не нашли. До сих пор я был, наверное, единственным носителем этих слов. Поэтому если я их забуду, стихотворение никто никогда больше не услышит. А помню я его уже 44 года. Автору – огромное спасибо за стихотворение. Надеюсь, что оно теперь останется и в других людях».

Вот это стихотворение, от филолога, работника спасательной службы и просто хорошего человека, который мир не презирает, а принимает таким, каким он есть.

Краснел закат. В золе, в пыли, И чуть его бледней, Плоды свисали до земли За кружевом плетней. А отворачиваться – ложь, Далеко отчий дом Ударит блажь острей, чем нож. – Давай в избу зайдем? А что ребятам городским Какой-то рубль-другой – Мы яблок, дедушка, хотим, Продай нам, дорогой! Он проявил такую прыть, Что за его спиной, – Придется золотом платить, - шепнул попутчик мой Попутчик был не то, что жмот: На водку находил. И вот глядим: старик несет. И как хватило сил! Старик нам сыплет в рюкзаки: – Издалека, небось? Берите, кушайте, сынки. Сегодня родилось. Я вынул, было, кошелёк, А дед мне руку сжал: – Иль мы не русские, сынок? – Не обижай, – сказал… – Да много ж… – Ладно, ничего, – сказал он. Ты кого в пути, Коль много угости. Я, правда, яблок не жалел, И в маете дорог, пока рюкзак не похудел, Всех угощал, как мог. – Сам ешь – толкал попутчик мой. Ну что в ответ сказать? – Иль мы не русские, сынок? – мне слышалось опять. – Иль мы не русские? — поля Дышали в синий зной. В огне цветов моя земля Лежала предо мной. И доброта не напоказ Пьянила, как вино. Ведь всё, насколько видит глаз, Тебе и мне дано. И яблок круглые бока, И облаков покой, И та широкая река, И дали за рекой. И тот вон маленький лесок… И что ни день, ни шаг: – Иль мы не русские, сынок! – Звучит в моих ушах.

Подготовила Анастасия Королева

Фото: Василий Батурин

Ваш комментарий будет первым