14 сентября Козельск облетела странная по своей неожиданности весть. Ночью скончался известный горожанин, активист, писатель Сергей Евгеньевич Семкин. Нам стало известно, что незадолго перед уходом он сверстал сборник своих рассказов и стихотворений. Книга должна выйти в октябре. А пока мы предлагаем прочитать рассказ “Адам Суслин-Великопольский”, опубликованный в двадцатом выпуске альманахе “Злой град”, в редакционной коллегии которого автор состоял с самого начала. Символично, что в этом во многом автобиографическом произведении писатель размышляет о болезни, смерти и памяти.

“Адам Суслин-Великопольский”

(реквием)

Раю, мой Раю…

« Мы – уходим… Вы остаётесь одни… Но, мужайтесь… Чем темнее небо – тем ярче звёзды…».

Его совершенно нельзя было представить одного. Пожалуй, что и он сам никогда бы не согласился с тем, что он один. И действительно, он не был один, ибо не хорошо человеку быть одному. Ему нужен помощник, тот, кого он может спасать и вести так, как не может вести и спасать самого себя. Вот почему апокалипсическое пророчество отца Тавриона лишь открыло ему бездонное ночное небо – небо полное звёзд!

В те годы нам казалось, что Москва накрыта какой-то серой простынёй, как больной в лазарете. Влажная и тяжелая душными летними ночами, холодная и жёсткая зимними сумерками – атмосфера Москвы, тем не менее, всегда таила какую-то загадку, как будто тот, кого все принимали за сумасшедшего больного, на самом деле был углублён в себя для неусыпаемой тихой молитвы. Были ли тогда те, кто помнил о Рае? Видел ли кто Святого?

Жажда иной жизни жгла сердца, умы, а порой и пятки. Но мало кто в своих движениях руководствовался чем-то иным, нежели этим зудом, толкавшим на плавания в бурлящих водах андеграунда или в бесконечных ветрах русских просторов. Существовали архипелаги, где эти струи и эти ветры несли вас от острова до острова. Кто-то тонул, кто-то, как Робинзон, выходил на кораллы одного из островов и строил там свою убогую хижину. Одним из таких архипелагов, таинственными островами светлой надежды, была Русская Церковь. Дуновение какого ветра принесло меня к одному из островков на Северо – Западе Москвы, к кирпичным берегам и синему куполу церковки «Знамения Божией Матери» близ метро «Речной вокзал» я ныне уже не вспомню. Думаю, что и тогда, в мои 22 года я не смог бы определить источник путеводного бриза. Именно там, в этом маленьком храме я впервые услышал его. Услышал голос, который с удивившей меня уверенностью, чётко и ровно произнося слова, читал: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный помилуй нас».

***

Регент левого клироса – не слишком важная должность в церковной иерархии, но для меня, возжелавшего стать чтецом – основной авторитет. Не обладая какими бы то ни было музыкальными данными, я всегда с почтением относился к музыкально одарённым людям (впрочем, не особенно в этом разбираясь). Но уверенные звуки регентского голоса были для меня весьма убедительными.

Ещё более важным для меня стало откровение вкуса. Да, да, именно ВКУСА церковной жизни, который он мне открыл. Это вкус Чаши Христовой! Позже я прочел в неких «Записках православного», которые назывались «Христиане берегите ум» воспоминания какого-то молодого человека, пишущего об этом:

«Я шёл по вечерней Москве, наполненный мягкой печалью и тихой благодарностью Богу за то, что Он, по великой Своей милости, даровал мне Свою Часть – счастье быть причастным Телу Своему – Церкви Своей Святой. И главное, дал мне, когда-то почувствовать Вкус Царства Божия, внутри нас находящегося, что даёт мне возможность видеть (даже при всей, возможной, схожести!), что не есть Его Царство!

И вспомнился отец Таврион с его огненными «глаголами», и трепет, и сокрушение от его слов:

«Христиане! Какие же вы христиане?!

Вы даже не знаете вкуса Царства Божия, ни что оно собой означает. Как же вы можете искать того, чего даже не знаете?! Ни тем более проповедовать?!

Ээх! Христиане! Бежать от вас надо!!!».

При совершенно других обстоятельствах и от совершенно иного человека я услышал нечто подобное. Протоиерей Владимир Мустафин – книжник, философ – объясняя свой отказ от вина, сказал:

«Я не хочу, что бы что-то напоминало мне вкус Крови Христовой!»

***

Удивительна и загадочна фигура Адама. Может показаться, что мы его должны хорошо понимать – ведь все мы его потомки. Так-то оно так, но так ли уж хорошо мы понимаем сами себя? А помним ли мы себя? Например, помним ли мы своё детство? Вот тут перед нами и встают смутно теряющиеся в небесной лазури, сияющие (о, как они сияют!) врата покинутого Рая!

Адам – повелитель всей твари! Господь провёл пред ним птиц и зверей, показал ему всякую былинку травную – и всем он нарёк имя. А я, грешный, забываю имя даже человека, с которым говорю… Память – основа духа. В воспоминании смерти Христовой мы вкушаем Кровь Господню, – и здесь, память апостолов взращивает нашу память, наш вкус Царствия Божьего. Но бывало и по-другому. Память Адама о светлом Рае, о том, как он вкушал там райские плоды и благодарил Бога, память эта в рассказах и песнях посеяла в Каине неодолимую страсть к возвращению. Назад, в Рай, сломав врата света, вопреки ангелову мечу!

– Никогда не принесу кровавой жертвы – жертвы падшего Адама, но только плоды, только злаки, как в Раю!

Вот куда порою приводит память, память о том, что было не с нами, о том, чего никогда не будет с нами, о том, что было… Сломанными вратами рая пал к ногам Каина брат его Авель…

***

Я, казалось, жил его памятью, ибо, как неофит, не знал вкуса Святости. Он привёл меня к пиршественным столам Церкви, а я пил Её вино, как «Жигулёвское» пиво – много и быстро, не ощущая вкуса, а тихо тупея… Ныне, по прошествии многих лет, терпкий вкус этого молодого вина вновь возникает у меня во рту, и тогда я замолкаю, чтобы ничего более не напоминало мне вкус Слова Божия.

Два греха Адама воздвигли пред ним створки закрытых врат Рая – непослушание и неблагодарность. В состоянии юного человека многие из нас водимы этими же страстями. Мы своевольны и горды. В те, теперь уже далёкие семидесятые, сама возможность Причастия казалась чудом. А с чудом так не хочется расставаться. Как прекрасно жить в Раю: хочется всё попробовать, насытится всей красотой Дара Божьего. Тут-то юркая перламутровая змейка любопытства и своеволия всегда приведёт куда-то не туда. Плоды непослушания вкушаются сразу, а плоды неблагодарности – через годы. Лишь стоя на краю жизни, мы начинаем ощущать блаженную сладость благодарности, которой не можем насытиться, как некогда вкусом самого Дара. Но вспомню время юношеского пира Духа…

Маленькая пустынька под Елгавой, где отец Таврион, как мать, питал алчущих паломников, стала первым мотивом песни Старческой святости, которую услышали уши московского регента. Не мне рисовать образ пламенного Старца, есть более достойные его жизнеописатели. Но мне хорошо помнятся те годы, и его проповедь Дара Христова до сих пор явственно звучит во мне. Тогда, казалось, что она звучит прямо в Москве, в её мерцающих лампадами храмах, в её ночных кухнях и на её улицах, пыльных от солнца и грязных от снега. Отражаясь от стен домов, дробясь в бликах стаканных граней, и теряясь в темноте крепкого чая, слова Старца становились почти неразличимыми, и многие старались, повторяя, их исправить, дополнить, как некогда чада Адама старались восполнить собственным воображением райские песни отца.

***

Регентуя в разных храмах Москвы, он стал ещё и заниматься «бельканто» у известного учителя пения Николая Петровича Привалова, «вокального старца». Многие тогда посещали эти удивительные занятия вокалом, но результаты, кроме него, мне помнятся только у Георгия, ставшего потом последним келейником отца Тавриона. Но сейчас, вспоминая его занятия пением, я перечитываю его собственные записки о тех годах. Вот описания того, каким должен быть голос церковного певца:

«Звук должен быть как закат, как золото, а не как бронза, как хрусталь, а не как стекло, как соловьиная трель, а не как горловое карканье вороны, как звук ручейка, как мычанье коровы, а не как блеянье козла. Вспомни указание Типикона: «аще кто козлогласование творит в храме Божием, да изгоняют таковых, яко хулителей!».

Звуки бельканто вплетали в доносившиеся из пустыньки слова Старца райские мелодии. В тех же записках, читая о последних днях учителя пения, я встречаю описание такого разговора:

«За несколько дней до смерти, сразу после принятия Святых Христовых Таин, он попросил меня присесть к нему на кровать.

Боль отступила, и он, благодарный, «иронично-ласково» произнёс: «А ведь в РАЮ поют только БЕЛЬКАНТО! Давай споём!». И мы запели то место из «великого славословия» Архангельского, где звуковые струи льются, как музыкальный фонтан, и где квартет, поочерёдно вступая, очищенными от суеты и страстей голосами, доносит до нас скорбно-надеждное: «Яко согреших…, согреших Тебе!».

Мы тихо пели, слёзы лились, а я думал: «Великий Певец, донёсший до нас звуковое Предание воистину Православного пения и имевший редкий Дар НАУЧЕНИЯ, – уходит… Мы остаёмся одни… Царство ему Небесное!».

Помяни и ты, читатель, в своих молитвах раба Божьего НИКОЛАЯ!»

Звуки стихли, слова сказаны, но неудержимое желание сохранить Рай остаётся всегда: даже ценой собственного рассудка…

***

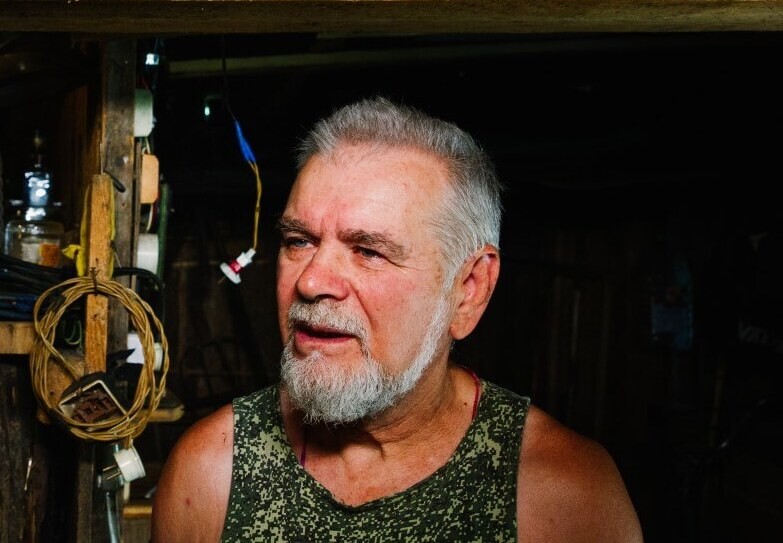

Скорбные места, «жёлтый дом» – этот любимый университет московского андеграунда. Не миновал его скамьи и церковный регент с грустными глазами. Что привело его туда – страшные видения обыденной жизни или то, что в читаемых им книгах называлось «прелестью»? Сейчас, вернувшись к предыдущей фразе, я подумал – ведь на самом деле грустные глаза смотрят сегодня на меня с его фотографии, а были ли они грустными тогда, тридцать лет назад? Я напрягаю память, и в ней всплывает его лицо, каким оно было тогда. Рыжеватые волосы, небольшая борода, и глаза – почему-то снова грустные. Да, в них конечно есть и сумасшедшинка, изрядная сумасшедшинка, а как же без неё? Как же иначе пробиться было в сумасшедший дом? Если я знаю о его жизни достаточно – он был там дважды, и оба раза в состоянии «острого религиозного психоза». Тогда, в первый раз он мужественно боролся с бесами, заразившими Москву, поливая их святой водой. Я сам подарил ему водяной пистолет, с помощью которого, тщу себя надеждой, было изгнано множество из их гнусного племени. Этот крестовый поход закончился тогда печально. Перезаряжая своё детское оружие, столь сильное против бесов и столь смехотворное для людей, он попал под удар по голове собственной бутылкой со святой водой. Весь боезапас ушел на то, чтобы очистить самого его носителя, с последующим восстановлением в дурдоме.

Удивительно, но именно в больницах его неутомимое миссионерство приносило особые плоды. Больной, приводящий ко Врачу! Мне могут сказать, что он уподобился тем, о которых в Евангелии говорится, что они обходят землю, ища кого обратити, и, обратив, соделывают из них худших себе. Позволю себе встать на его защиту. Не замечал я в нём особого стремления к миссионерству. Он не был приспособлен для выступления в большой аудитории, не был он похож на интеллигентного катехизатора, подготовкой которых ныне заняты специальные учебные заведения. Может быть временами ему и хотелось делать всё «по науке», но как только его собеседник обращал на него внимание и в его глазах вспыхивал отблеск иного мира, как его речь из задуманной катехизической проповеди превращалась в грустную песнь об утерянном Рае, перед дверью которого он провёл свою жизнь, внимая райским звукам, ароматам и всполохам, доносившимся с той стороны. Кто-то, увидев и почувствовав это место, начинал от него путь к Отверзшему те двери; кто-то проходил мимо, сохранивши воспоминания о каком-то юродивом, пристающим к прохожим.

Михаил был из первых. Оказавшись в дурдоме, этот наследственный жидовин не вышел оттуда ни великим русским писателем, ни лауреатом Нобелевской премии. Нет, он не исцелился, такого рода наследственные заболевания неизлечимы, но, глубоко осознав свою болезнь, он просто сумел оставить её в своей прошлой жизни. Его первым духовным наставником и крестным отцом стал болящий церковный регент (впрочем, к тому времени он трудился чтецом в Елоховском Патриаршем соборе). Им он и был крещён в стакане воды, освященной нательным крестиком. Когда они вместе покинули стены приюта скорби, ставшего для Михаила родным домом (ведь там он родился духовно), их стопы были направлены в Балабаново, близ которого, в селе Спас-Прогнань служил древний старец, оптинский постриженик схиархимандрит Амвросий Иванов.

***

Схиархимандрит Амвросий, «последний оптинский старец» по его собственным словам, как истинный монах мало кому открывал своё духовное бытие. В свои 100 лет он обладал могучим басом, был крепок и костист, но слаб на ноги и почти не ходил. На службу в храм, расположенный в соседнем селе его возили на тележке верные монашки. Он частенько о чём-то словно задумывался, погружаясь в себя, и тогда взгляд его становился старчески прозрачным. Но в следующее мгновение он вдруг просыпался и смотрел внимательно и строго, заставляя замолчать любого спорщика. Внешне молился он уже мало, но внутренняя молитва его была сильна. Помню однажды, заночевав в горнице, соседствующей с келией старца, я проснулся на заре от того, что явственно услышал его голос начинающий утреннее молитвословие: «Святый Боже, Святый Крепкий…». Испугавшись, что проспал молитву, я вскочил и бросился в келью к старцу. Однако там меня встретила заспанная Анимаиса, вяло сообщив, что батюшка ещё спит и будет спать ещё долго. Я не поверил полусонной Анимаисе, но и к постели старца подойти не дерзнул. Там мы и молились вместе – он молча в своей келии, а я – бормотно в светёлке, ожидая, когда все проснуться.

Отец Амвросий полюбил московского регента, который, один из немногих, смог нефальшиво подпеть любимую старцем херувимскую «Лодочка» («Как лодочка плывёт по Жиздре»). Старый оптинский регент нашёл в молодом не просто слушателя. Оказывается, и тот когда-то слышал райские звуки. Плоские, негнущиеся пальцы старца ложились на желтоватые клавиши фисгармонии, и её надтреснутый вековым терпением голос подпевал древнему басу отца Амвросия и баритону его молодого коллеги. Схиархимандрит Амвросий постриг беженца из гетто Михаила в монашество и тот стал Милетием. Царство ему Небесное.

Но самое главное, что вынес из общения с отцом Амвросием стремящийся прикоснуться к святости церковный регент, это то, что райская святость открывается нам не только в святых мощах и «древнем золоте икон», но и в ясных глазах столетнего старца, умеющего так молчать, что в тебе начинает говорить душа.

Сладостное молчание и кислые как оцет огурцы – таким остался в моих воспоминаниях отец Амвросий. Оставив у его ног моего спутника и товарища по церковному служению, я надолго потерял его из виду, уехав в далёкую Одессу.

***

– Я постараюсь заменить вам вашего духовного отца, – сказал отец Серафим Тяпочкин московскому регенту. Сказал он это и мне. Он принял, как родных, чад почившего балабановского старца и огненного архимандрита Тавриона. Все встретились в Ракитном (где служил батюшка) – московские пономари и странные странники, такие как Христос-Воскресе, математики и псковские иконописцы. Кто-то приезжал за помощью, кто-то – для покаяния, кто-то – устроить свою жизнь. Он приехал искать. Нет не смысла жизни – это он знал давно. Просто он, как ищейка, шёл по следу, по тому аромату, который некогда обонял – по чувствованию присутствия Рая.

Он вслушивался в тихие слова, почти шёпот старца, как ранее он ловил каждый звук фисгармонии отца Амвросия, и эти звуки откликались в нём, как камертон вдруг откликается на случайное касание пальцем.

Отец Серафим проповедовал тихо-тихо, но в тихом хладе его старческого голоса был Господь.

– Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа, – начинал Батюшка и, одновременно с первым словом первая слеза тихо скатывалась из его глаз. Все делали шаг вперёд. Потом ещё, ещё, приближаясь к старцу, чтобы хоть как-то расслышать его слова. Но чем ближе подходили мы, тем более и более расплывался в глазах его лёгкий силуэт, как будто приближаясь, мы забывали наводить резкость, попадая в мир неясных образов, но ясного, горячего ощущения слезы, слепящей глаза. Пусть мы видели как сквозь мутное стекло, гадательно, но мы видели сияние истинной святости, то, которое обещано будущему веку.

И я знаю, что так хорошо, как истинный настройщик пианино (а таковым он и был когда-то), московский регент и будущий священник, может быть и никто не слышал это сияние в чуть дрожащем слабом голосе старца. А видел-то он как все, да и сам был не особенно зорок в своей странной жизни.

***

Я не видел его несколько лет. Вновь встретился с ним, уже священником, в Ульяново Калужской области. Через год-другой он уже служит в Калуге в кафедральном соборе. Владыкой калужским тогда был Архиепископ Никон (Фомичёв) – человек горячего сердца. Он рукоположил москвича вопреки сопротивлениям местного уполномоченного по делам религии, известного всей стране своей «ревностью». Когда новорукоположенный священник пришёл к нему за регистрацией, уполномоченный был в шоке: несмотря на то, что он дважды до рукоположения беседовал со ставленником, он не только не запомнил его лица, но и того, что тот из Москвы (а это уже скандал!). С того момента новый батюшка стал для него личным врагом. Сколь не защищал его владыка, из этого противостояния победителем вышел уполномоченный. Священническое служение нового калужского подвижника окончилось для него традиционно – в местном дурдоме. Тогда, в конце 70-х «религиозный фанатизм» был вполне обоснованной причиной психиатрического диагноза. Наша последняя встреча в Калуге состоялась в 1981 году на Рождество. Владыка служил в Георгиевском соборе, а его клирик (будущий сиделец калужской «пряжки») гордо показывал мне памятную доску в алтаре верхнего храма, свидетельствующую о пребывании Иоанна Кронштадского в г. Калуге.

***

Болезнь делает человека одиноким (а разве не одинок каждый из ожидающих смерти?). Когда я встретил его через много лет уже смертельно больным, и наше общение не только возобновилось, но стало, как никогда ранее важным и значительным для нас обоих, я в течение последних двух лет его умирания наблюдал, как страх перед неожиданным для него одиночеством сменяется в его глазах радостным ожиданием встречи. Да, поначалу одиночество было для него неожиданным. Потому, что нехорошо человеку быть одному, и потому, что он всегда это знал и никогда не был один. Однако, однако… вспоминая ныне его постоянное, почти страстное стремление к общению, я начинаю думать, что где-то в глубине души он предчувствовал (или просто – чувствовал) предсмертное одиночество. Почему, думаю я, Господь создал Адаму друга – Еву. Разве так уж одинок был Адам? – Ведь он был с Богом! Думаю и не нахожу ответа. Может быть Он хотел дать Адаму возможность поделиться радостью общения. Богу он рассказывал о Еве, а ей – о Боге. Так бы может и было, в Раю. Но каково было вне? А вне – как поделиться? Как рассказать Невидимому и Недостижимому о видимой и осязаемой? Как рассказать Еве о таинственной Жизни? Всю жизнь он бился в этой антиномии: видимого и невидимого, данного и отнятого,– но лишь в конце жизни примирился с тем, что здесь её не разрешить, а Туда – ещё надо вернуться.

***

У белой церкви в Спас-Прогнане на тесном русском кладбище (почему у нас такая огромная страна и такие тесные кладбища, где все мы сбиваемся в кучку…), справа от алтаря, недалеко от могилки отца Амвросия Иванова похоронили и его. Похоронили и поставили невысокий деревянный крест. На том кресте кто-то написал поначалу: «Адам Суслин-Великопольский» (почему Адам, ведь его звали Валерий?), а потом исправили – «Мир праху твоему». «Праху» – потому что сам он уже не здесь…

***

Всё равно странно, что на могильной земле цветут две лилии. Даже совсем поздней весной…

Ваш комментарий будет первым